建岡神社から、「金生遺跡」へ。この日は抜群の天気で北杜市からは富士山、八ヶ岳、甲斐駒ケ岳が綺麗に望めました。

富士山 金生遺跡へ向かう途中から^^ こちら側から望む富士山は北西側に当たりますが、あまり雪が無さそうな・・・。

川越辺りから望む北東側の富士山はけっこう白いですけどね。

金生遺跡付近から望む八ヶ岳

八ヶ岳・赤岳(2899m) 迫力ありますね~。いつか登ってみたいですなあ。

こちらは南アルプス方面

甲斐駒ヶ岳(2967m)

北岳(3193m) 富士山に次ぐ日本第二の高峰 もう真っ白ですね。

金生遺跡 入り口 「甲斐駒ヶ岳」が望めます。

金生遺跡 入り口の男根状の巨大な石棒モニュメント。何もこんなに大きくなくても(笑)

バックに「八ヶ岳」が望めます。

金生遺跡 思っていたよりも小さかったです。

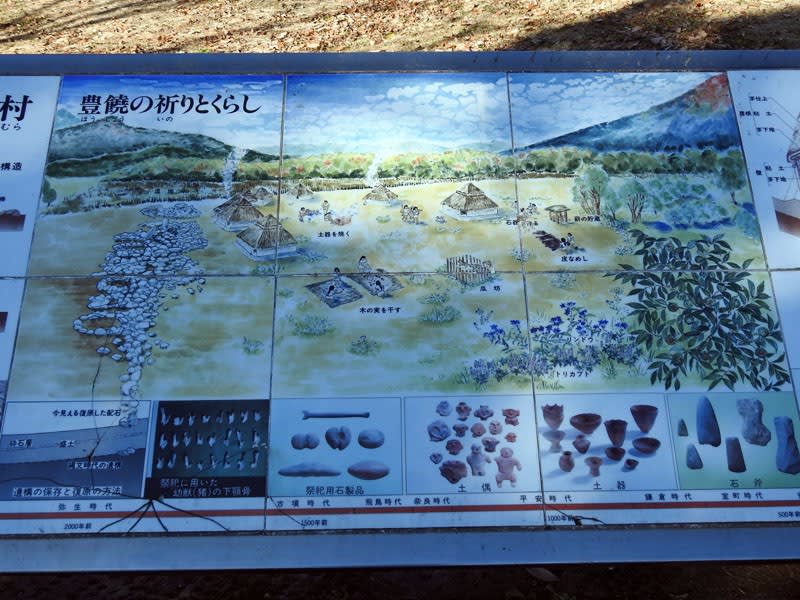

国指定の史跡として高い価値をもつこの遺跡は、縄文時代の後期から晩期にかけて祭祀を行った場所とされています。この遺跡

からかいま見られる縄文人の生活は、清らかな水と、木々の豊かな実り、多くの動物と人との共栄など自然の宝庫であったこと

に間違いないと思われます。

また八ヶ岳山麓には存在しない花崗岩などの出土から、遠方との交流もあったと考えられています。そして何よりも膨大な数の

石が集められた配石遺構の祭壇や土偶などから、自然を糧とし、また源として愛してきた縄文人の純粋な心を知ることができま

す。https://www.hokuto-kanko.jp/guide/%E9%87%91%E7%94%9F%E9%81%BA%E8%B7%A1より。

自由に遺跡内に入ることができます。これには驚きました。

男根状石棒 ホントに縄文後期のものなのですかねえ。なかなかリアルです(笑

石棒を中心に周りが少し平らになっています。しばらく座ってみました。少しタイムスリップできましたよ。

「石棺状遺構からは焼けた人骨片や耳飾などの装身具が出土」し、「イノシシ幼獣の下顎を火にくべるという宗教的行為」が

あったようです。縄文後期、この場所に人々が集まり、死者を弔ったり、子孫繁栄を願ったりしていたのでしょうね。

イノシシは多産であることから、縄文時代には豊穣の象徴として、縄文時代の精神世界においても重視されていたとされ、

土器文様としてイノシシ装飾が見られる。by wikipedia

金生遺跡(きんせい いせき)

●山梨県北杜市大泉町谷戸寺金生に所在する遺跡。国指定の史跡。

●金生遺跡縄文時代の集落跡や祭祀施設と、中世の城館跡や集落跡が複合した遺跡。

●県北西部に位置し、八ヶ岳南麓の尾根上に立地する。標高は760-80メートル付近。旧大泉村域の最南部に位置。

●縄文遺跡が集中する北側をA地区、中世の遺跡が集中する南側をB地区として区分されている。A地区の縄文遺跡では、

住居址群と配石遺構や石組など埋葬施設や祭祀施設が複合した遺跡であることが特色とする。

●八ヶ岳山麓は縄文時代の遺跡が濃密に分布する地域で、富士山や奥秩父連山をはじめ、後世に信仰の対象となった山々を望む

ことができる立地にあり、北杜市大泉町域でも縄文前期後半の天神遺跡をはじめ大規模な集落遺跡が見られ、祭祀的遺構も多い。

●金生遺跡は気候が寒冷化し遺跡数も減る縄文後晩期の遺跡。

●1980年(昭和55年)、圃場整備に伴い山梨県教育委員会による発掘調査が行われ、38棟の住居址、5基の配石遺構が確認され

ている。住居址は縄文後晩期が中心で、竪穴式住居や敷石住居、石組住居など。石組は方形や円形で立石、石棒、丸石などが

配置された形態で、石棺状遺構からは焼けた人骨片や耳飾などの装身具も出土しており、墓前祭祀行為が行われていたとも考

えられている。

●出土遺物は200点を越える土偶のほか石棒、石剣、独鈷石、祭祀用土器などの祭祀遺物のほか、日用品や土製耳飾などの装身具が

出土している。

●動物遺体では縄文時代のツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカなどが出土している。特に遺跡一角の直径1.3m、

深さ60cm程度の円形の土坑内部から、大半が幼獣である焼けたイノシシの下顎骨が138個体分出土している。出土した下顎骨は

115体が幼獣のもので、多くが非熱していることが指摘される。こうした出土状況から、イノシシ幼獣の下顎を火にくべる宗教的

行為が想定され、アイヌのクマ送りの儀礼であるイヨマンテに通じる何らかの狩猟儀礼や農耕儀礼が行われていたとも考えられて

いる。また、縄文時代にイノシシの飼養が行われていた可能性がある事例としても注目されている。

●B地区からは縄文後期や平安時代の住居跡も見られるが、中世の遺構が主体となっている。15世紀のものと考えられている49基

の地下式土坑群や人骨が検出された墓坑や、16~17世紀の住居跡が10棟以上、溝状遺構や内堀、水溜と考えられる石組遺構が

検出されている。地下式土坑は墓所や貯蔵穴、隠れ穴などの説がある。位置的に隣接する旧長坂町域にあたる深草館跡の外郭部

遺構と考えられている。出土遺物は土器や陶磁器類、石臼など石製品や金属製品などの日用品、銭貨など。

●縄文時代の精神文化がうかがえる貴重な遺跡として、発掘調査の行われた翌1983年(昭和58年)に国の史跡に指定された。付近

は住居が復元され、公園として整備された。出土遺物は甲府市の山梨県埋蔵文化センターや山梨県立考古博物館などが所蔵している。

by wikipedia

この遺跡付近は、ホントに素晴らしい山々(甲斐駒、八ヶ岳、富士山)を望める場所で、穏やかな空気・空間に包まれて

いました。縄文の人々の暮らしを思い浮かべることができそうでしたよ。